花粉症に効くと言われ、今や全国的な注目を集める「じゃばら」をご存知でしょうか。和歌山県北山村だけで栽培される幻の柑橘として知られるこの果実は、その独特な効能と味わいで多くの人々を魅了しています。

世界でも類を見ない品種であり、花粉症対策としての効果が科学的に実証されているじゃばらは、一本の原木から始まった奇跡のような物語を持っています。この記事では、じゃばらの誕生から現在に至るまでの軌跡と、その魅力に迫ります。

自然が生んだ奇跡の果実

じゃばらの起源については、ユズと九年母(くねんぼ)の自然交配説が有力とされています。和歌山県北山村という小さな村で自生していたこの果実は、江戸時代には既に存在していたと考えられています(*1)。

北山村は熊野川の支流である北山川の北岸に位置し、周囲を三重県と奈良県に囲まれた飛び地の村です。村の総面積は約4,800ヘクタールで、人口はわずか570人ほどの小さな共同体を形成しています。

この地域特有の温暖な気候と豊かな自然環境が、じゃばらという独特な柑橘類を育んだと考えられています。地形的な特徴と気候条件が、独自の品種を生み出す要因となったのです。

紀州みかんの栽培で有名な和歌山県ですが、じゃばらは一般的な温州みかんとは全く異なる特徴を持っています。その独自性は、世界的にも珍しい品種であることが昭和46年の調査で明らかになりました。

独自の特徴

じゃばらの最も特徴的な点は、その果実構造と成分にあります。果実の大きさは直径5~6cmほどで、一般的なみかんと同程度の大きさです(*1)。果皮は3.5mm前後と比較的薄く、果汁が豊富で種がほとんどないという特徴があります。このような特徴は、他の柑橘類にはあまり見られない独特なものです。

一般的な柑橘類と比べて、果実の比重が重いのも大きな特徴です。これは果汁含有量の多さを示す重要な指標となっています。

また、じゃばらには他の柑橘類には見られない独特の成分バランスがあります。中でも特筆すべきは、ナリルチンという成分が豊富に含まれている点です。この成分は、一般的な柑橘類の約27倍もの量が含まれているという驚くべき特徴があります(*1)。高濃度のナリルチンは、後の研究で花粉症対策として注目される重要な要素となりました。

じゃばら発見物語

じゃばらの現代における歴史は、昭和40年代に遡ります。和歌山県北山村の福田家の庭に自生していた一本の木が、この物語の始まりでした(*1)。その木の持ち主だった福田国三氏は、他の柑橘類にはない独特の風味や香りに大きな魅力を感じていました。日々の観察を通じて、この果実の持つ可能性を確信していったのです。

北山村は当時、人口わずか数百人の小さな村で、主要な産業も限られていました。村人たちの多くは、当初この見慣れない果実にさほど関心を示しませんでした。しかし、福田氏は諦めることなく、接ぎ木で苗を増やす地道な努力を続けました。彼の情熱は、やがて村全体を動かす大きな力となっていきました。

特産品化への道のり

福田国三氏は、じゃばらを村の特産品にしようと、村長や村議会に積極的に働きかけを行いました。その熱意は次第に理解され、昭和46年にじゃばらの本格的な調査や分析が開始されることになりました(*1)。

調査の結果は、村人たちの予想をはるかに超えるものでした。じゃばらが国内はもとより、世界に類のない全く新しい品種であることが科学的に証明されたのです。この発見は、北山村に新たな可能性をもたらしました。村では徐々に栽培面積を増やし、生産体制を整えていきました。

栽培技術の確立には多くの試行錯誤が必要でした。気候や土壌の条件、剪定方法など、すべてが手探りの状態からのスタートでした。

「幻の果実」と呼ばれる理由

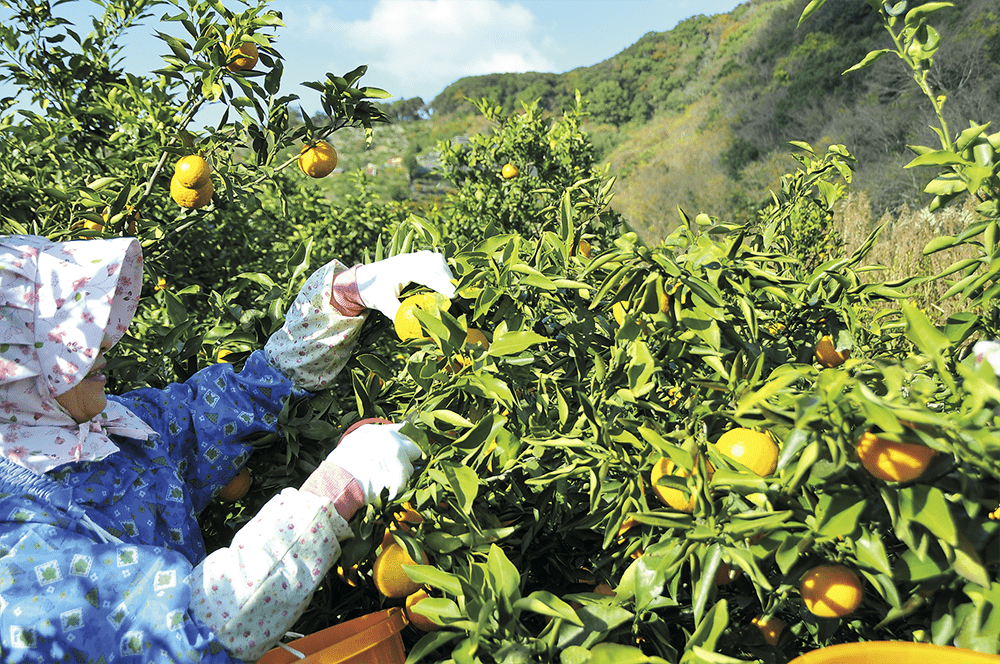

じゃばらは、北山村でのみ栽培される希少な果実として知られています。現在の栽培面積は約10ヘクタール、年間の収穫量は40~60トン程度にとどまっています(*1)。この限定的な生産量は、じゃばらに「幻の果実」という別名をもたらしました。生産地が一か所に限られているという特異な状況も、その呼び名を後押ししています。

北山村では古くから、じゃばらを正月料理に欠かせない食材として重宝してきました。特に、さんま寿司などに使用する食酢の代用として広く使われていました。この伝統的な利用方法は、現代でも地域の食文化として大切に受け継がれています。地元の人々にとって、じゃばらは単なる果実以上の存在なのです。

名前の由来と言い伝え

じゃばらという名前には、興味深い由来があります。「邪気を払う」ほどの強い酸味を持つことから、この名前が付けられたとされています(*1)。一説では、もともと「ジャケチイバラ」と呼ばれていた果実が、時代とともに「じゃばら」という呼び名に変化していったともいわれています。この説も地域に根付いた言い伝えの一つです。

正月料理に使用される縁起物として珍重されてきた歴史は、じゃばらの文化的価値をさらに高めています。地域の人々は、この果実に特別な思いを込めてきたのです。

家庭の庭先で育てられ、日常生活に溶け込んでいたじゃばらは、村人たちの暮らしに深く根ざした存在でした。その関係性は、現代でも変わることなく受け継がれています。

村の未来を変えた転機

じゃばらの栽培は、1971年の品種登録をきっかけに大きく前進しました。この登録により、じゃばらは正式に独自の品種として認められ、商業的な生産への道が開かれました(*1)。

品種登録後、北山村では本格的な栽培技術の確立に向けた取り組みが始まりました。栽培方法の標準化や品質管理の仕組みづくりなど、様々な課題に村全体で取り組んでいきました。

加工品開発も重要な転機となりました。果汁や果皮を活用した多様な商品開発により、じゃばらの新たな可能性が広がっていったのです。

研究機関との連携も進み、じゃばらの持つ様々な機能性が科学的に解明されていきました。これらの研究成果は、商品開発にも大きく活かされることになりました。

地域産業としての成長

北山村では、じゃばらの栽培面積が徐々に拡大していきました。当初の数ヘクタールから、現在では約10ヘクタールにまで成長しています(*1)。農家の数も増加し、村の主要産業としての地位を確立していきました。栽培技術の向上により、収穫量も安定してきています。

経済効果も着実に表れ、村の活性化に大きく貢献しています。加工品の売り上げも順調に伸び、村の経済を支える重要な柱となっています。

観光資源としての価値も高まり、じゃばら関連の商品を求めて多くの観光客が訪れるようになりました。地域経済の発展に大きな役割を果たしているのです。

じゃばらが育んだ村の絆

北山村の約570人の村民のうち、15人ほどの農家がじゃばらの栽培に携わっています。小規模ながらも、高品質な生産を維持するため、農家同士の連携が欠かせません。

9ヘクタールの農園は、村全体の貴重な資産として大切に守られています。各農家は栽培技術を共有し、品質向上に向けて切磋琢磨しています。

じゃばらは単なる農作物以上の存在として、村人たちの誇りとなっています。世界に一つだけの特産品として、村の人々の心をつなぐ架け橋となっているのです。

若い世代への技術継承も進められ、じゃばら栽培の未来を担う人材も育ってきています。村全体で次世代への継承に取り組む姿勢が、地域の絆をさらに強めています。

メディアで注目される理由

2000年頃、じゃばら購入者の間で「花粉症に効果がある」という口コミが広まりました。これをきっかけに、北山村はモニター調査を開始することになります(*1)。調査には予想を大きく上回る反響があり、1000人の募集に対して1万人以上もの応募が殺到しました。その結果、47%の人から「症状が和らいだ」という回答が得られたのです。

2005年には岐阜大学医学部による臨床試験が実施されました。15人の花粉症患者に毎日じゃばら果汁を2週間以上摂取してもらい、症状の変化を調査したのです。この臨床試験でも、鼻水やくしゃみ、目のかゆみなど、様々な症状の改善が確認されました。科学的な裏付けを得たことで、じゃばらの価値は一層高まることになりました。

全国への広がり

じゃばらの評判は、テレビや新聞などのメディアを通じて全国に広がっていきました。特に花粉症対策としての効果が注目を集め、様々な番組で取り上げられるようになりました。新聞や雑誌でも、じゃばらの特集記事が次々と掲載されるようになりました。健康効果や希少性、そして北山村の地域おこしの成功事例として、多角的な視点から紹介されています。

SNSの普及により、じゃばらの認知度はさらに高まっています。ユーザーによる体験談の投稿や、加工品のレビューなどが活発に行われ、新たな需要を生み出しています。口コミでの評価も高く、特に花粉症の季節には多くの問い合わせが寄せられるようになりました。その反響は年々大きくなっています。

まとめ

じゃばらの活用法は、従来の調味料としての利用から大きく広がっています。果汁や果皮を使用した加工品の開発が進み、飲料や菓子、化粧品など、多様な商品が生まれているのです。

若い世代への技術継承も着実に進んでおり、栽培農家の後継者も育ってきています。伝統的な栽培技術と新しい栽培方法を組み合わせた、持続可能な生産体制が整いつつあります。

地域の誇りとして、また経済的な基盤として、その価値は今後もさらに高まっていくことでしょう。

引用文献

*1:農業・食品産業技術総合研究機構.カンキツ果実の機能性成分・活用性等調査 -各種機能性成分を有した国産農作物(国産カンキツ類)-.2019.