毎年春になると多くの人を悩ませる花粉症。その対策として注目を集めているのが、和歌山県北山村特産の柑橘類「じゃばら」です。大阪市立大学の研究により、じゃばらに含まれるナリルチンという成分には、花粉症の諸症状を緩和する効果があることが科学的に実証されました。

臨床試験では、1日300mgのじゃばら果皮粉末を9週間摂取することで、くしゃみや鼻水などの不快な症状が改善。さらに、体内の抗酸化力も向上することが明らかになっています。本記事では、この希少な柑橘類の特徴から効果的な活用法まで、科学的根拠に基づいて詳しくご紹介します。

じゃばらとは?基本知識と特徴

じゃばらは昭和40年代に和歌山県北山村で発見された希少な柑橘類です。世界遺産である熊野川の支流・北山川北岸に位置する北山村は、面積約4,800ヘクタール、人口約570人の小さな村で、三重県と奈良県に囲まれた和歌山県の飛び地として知られています。

この地域でユズ、九年母、紀州みかんの自然交配によって生まれたじゃばらは、寒さに強い特性を持つことから、この地域に定着したと考えられています。1971年には品種登録が行われ、地方独特の呼び名が学名として正式に採用されることとなりました(*1)。

現在の栽培は約15人の農家によって行われており、栽培面積は約10ヘクタールにとどまります。収穫量は最盛期の1989年に約80トンを記録しましたが、その後は40~60トン程度で推移しています。この限られた生産量が「幻の果実」と呼ばれる所以となっています。

じゃばらの特徴と基本情報

じゃばらの果実は直径約6センチメートル、重さ約130グラムの小ぶりな柑橘です。近縁のユズと比較して、果実の比重が重く、果肉歩合および果汁割合が高いという特徴を持っています。果汁中のクエン酸含量はユズと同等であることが確認されています。

収穫は青みが残る段階で行われ、その後徐々に黄色く色づいていきます。じゃばらの保存性の高さも特筆すべき特徴の一つで、適切な保管を行えば春先まで新鮮な状態を保つことが可能です。

ミネラルやビタミン類、カロテンなどの栄養成分は豊富に含まれており、特に果皮により多く含まれていることが特徴的です。これまで廃棄されることの多かった果皮が、実は重要な機能性成分を含んでいたという発見は、じゃばらの新たな可能性を開く契機となりました(*1)。

果実の形状や大きさにはある程度のばらつきがありますが、これは栽培条件や気象条件の影響によるものです。一般的な柑橘類と同様に、適度な寒暖差のある環境で育つことで、より良質な果実が得られることが知られています。

品質管理の面では、北山村では統一された栽培基準を設け、安定した品質の維持に努めています。特に農薬の使用を必要最小限に抑えるなど、環境に配慮した栽培方法が採用されており、これも付加価値の一つとなっています。

名前の由来と伝統的な利用

じゃばらという名称は、もともとジャケツイバラと呼ばれていたものが時を経て変化したと考えられています。また、その酸味の強さから「邪を払う」という言葉に由来するという説もあり、古くから縁起物として重宝されてきた歴史があります。

北山村での伝統的な利用方法は多岐にわたります。正月料理の縁起物として使用されるほか、天然の食酢としても重宝されてきました。特に地域の伝統料理であるさんま寿司には欠かせない食材として、代々受け継がれています(*1)。

果実の利用方法は、生食用としてよりも調理用の食材として発展してきました。これは果実特有の苦みと酸味が、調理過程で独特の風味として活かされるためです。時代とともに、その利用方法は進化を続けています。

村では1980年代から、じゃばらを活用した特産品開発に取り組んできました。当初は果汁や調味料としての利用が中心でしたが、現在では果皮を含めた全果実の活用が進められています。この取り組みは、持続可能な地域産業の確立という観点からも重要な意味を持っています。

また、じゃばらは北山村の観光資源としても重要な役割を果たしています。収穫期には地域外から多くの観光客が訪れ、じゃばら狩りや関連製品の購入を楽しむなど、地域活性化にも貢献しています。

じゃばらの花粉症緩和効果

大阪市立大学都市健康・スポーツ研究センターの渡辺教授らのグループによる画期的な研究成果が、じゃばらの新たな可能性を開きました。2017年から開始された本格的な研究では、毎年花粉アレルギー症状を自覚している成人および学生19名を対象に、詳細な臨床試験が実施されました(*2)。

研究では、1日約300mgのじゃばら果皮粉末(3カプセル)を9週間にわたって継続摂取した際の効果が検証されました。その結果、くしゃみ、鼻かみ、涙目といった典型的な花粉症の症状について、統計的に有意な緩和効果が確認されました。

この研究の特筆すべき点は、単なる症状緩和だけでなく、体内の抗酸化力にもpositiveな影響が確認されたことです。特に摂取開始から6週目以降において、抗酸化力の有意な向上が認められました。

この結果は2019年3月2日に東北大学で開催された第20回日本健康支援学会年次学術大会において発表され、学術界からも高い評価を受けています。長年、経験的に語られてきたじゃばらの効能が、科学的なエビデンスによって裏付けられた画期的な成果となりました(*2)。

効果的な摂取方法

岐阜大学医学部の研究によると、じゃばら果汁は朝夕各5mlの摂取が推奨されています(*3)。この量を目安に、水や炭酸水で希釈して飲用することが一般的です。特にオレンジジュースと組み合わせることで、より飲みやすくなることが報告されています。

継続的な摂取が効果を最大限に引き出すポイントとなりますが、個人の体調や体質に合わせて摂取量を調整することも重要です。特に花粉の飛散が本格化する2週間前からの摂取開始が推奨されており、これにより予防的な効果も期待できます。

摂取のタイミングについても研究が進められており、朝晩の定期的な摂取が最も効果的とされています。これは体内での成分の代謝サイクルを考慮したものです。また、空腹時の摂取よりも、食事とともに摂取する方が吸収率が高まるという報告もあります。

長期的な摂取における安全性についても確認されており、通常の摂取量であれば特に問題がないことが報告されています。ただし、柑橘類にアレルギーのある方は、医師に相談の上で摂取を検討することが推奨されます。

じゃばらに含まれる成分の詳細

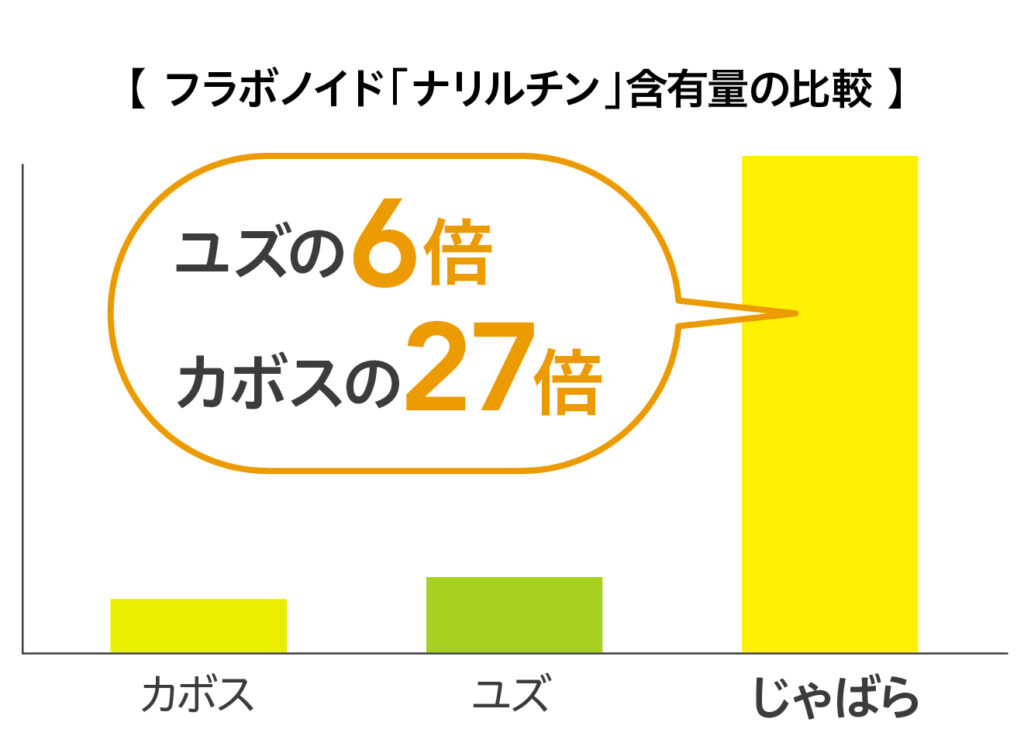

じゃばらの最も注目すべき特徴は、フラボノイドの一種であるナリルチンを豊富に含んでいることです。研究により、このナリルチンの含有量は一般的なユズと比較して約6.5倍にも達することが明らかになっています。この驚異的な含有量は、じゃばらの特異的な価値を示す重要な指標となっています。

果皮と果肉の両方に様々な機能性成分が含まれていますが、特に果皮には、ビタミンA、B1、B2、C、カロチン、クエン酸などが豊富に含まれています。これらの成分が相乗的に作用することで、総合的な健康維持効果が期待されています(*1)。

じゃばらに含まれる成分の特徴として、保存期間中の成分劣化が比較的少ないことも挙げられます。これは果皮に含まれる特殊な成分構造が関係していると考えられており、現在も詳細な研究が進められています。

ナリルチンの特徴

和歌山県工業技術センターの研究により、ナリルチンには強力な抗アレルギー作用があることが確認されています。特に注目されているのが、アレルギー反応の一つである脱顆粒現象を抑制する効果です。

脱顆粒現象は、アレルギー反応の際に肥満細胞から化学伝達物質が放出される現象を指します。この現象が花粉症の諸症状を引き起こす主要な要因となっていますが、ナリルチンはこの過程に介入し、症状の緩和に寄与すると考えられています(*4)。

また、じゃばら抽出物に含まれる多量のナリルチンが、この抑制効果の主要な要因であることが明らかになっています。さらに、ナリルチンには抗酸化作用も確認されており、これが体内の酸化ストレス軽減にも貢献していると考えられています。

その他の有効成分の働き

ビタミンCは免疫力強化と抗酸化作用に重要な役割を果たします。じゃばらの果皮には117.9mg/100g、果汁には38.5mg/100gものビタミンCが含まれており、これは一般的な柑橘類と比較しても高い数値です(*1)。

クエン酸は疲労回復と代謝促進に寄与する重要な成分です。運動後の疲労回復や、日常的な代謝機能の維持に役立つことが知られています。また、体内での吸収性も良好で、効率的なエネルギー代謝を助ける働きがあります。

カロチンには強力な抗酸化作用があり、体内の細胞を酸化ストレスから守る働きがあります。特に、じゃばらに含まれるβ-カロテンは、ビタミンAの前駆体としても重要な役割を果たしています。

これらの成分は単独でも効果的ですが、じゃばらに含まれる複数の成分が相乗的に作用することで、より効果的な健康維持効果が期待できます。特に、ナリルチンとビタミンCの組み合わせは、免疫機能の強化と抗アレルギー作用の両面で注目されています。

じゃばらに期待される健康効果

臨床研究により、じゃばらの最も顕著な効果は花粉症症状の緩和であることが確認されています。大阪市立大学の研究では、1日300mgの果皮粉末を継続的に摂取することで、くしゃみや鼻水、目のかゆみといった典型的な花粉症の症状が有意に改善されることが実証されました(*2)。

抗酸化作用による細胞の保護効果も特筆すべき点です。研究では、摂取6週目以降に体内の抗酸化力が有意に向上することが確認されており、これは日常的な健康維持にも貢献する可能性を示しています(*2)。

豊富なビタミンCとクエン酸の働きにより、疲労回復やストレス緩和効果も期待されています。特にビタミンCは免疫力強化に重要な役割を果たし、風邪予防にも効果があると考えられています。また、クエン酸による代謝促進効果は、日常的な体調管理をサポートする働きがあります。

これらの効果は、単に症状を一時的に抑制するものではなく、体内の機能を総合的に改善することで得られる結果だと考えられています。継続的な摂取により、より安定した効果が期待できます。

じゃばらの活用方法と製品選び

じゃばらは生果汁、果皮粉末、サプリメント、キャンディーなど、様々な形態で製品化されています。特に果皮を活用した製品は、これまで廃棄されていた部分の有効活用という観点からも注目を集めています。

料理やドリンクへの活用も幅広く、季節に応じた多様な使い方が提案されています。夏場は炭酸水で割って爽やかな飲料として、冬場はホットドリンクとして楽しむことができます。また、調理用の調味料としても重宝され、独特の風味を活かした料理のアレンジも可能です。

製品選びの重要ポイント

製品を選ぶ際に最も重要なのは、原材料の産地と品質確認です。国産のじゃばらを選ぶ他、残留農薬検査の有無や遺伝子組み換え品でないものが毎日の摂取にはオススメです。

ナリルチン含有量の確認も重要なポイントです。臨床試験で効果が確認されている1日300mg程度の果皮粉末や10mlの果汁を目安に、適切な摂取量が設定されている製品を選びましょう(*2,3)。製品によってナリルチンの含有量にばらつきがある場合もあるため、成分表示を確認することが推奨されます。

製品の形態選びは、自身のライフスタイルに合わせることが重要です。例えば、忙しい方にはカプセルタイプが、飲み物として楽しみたい方には果汁タイプが適しています。また、携帯性や保存性なども考慮に入れると良いでしょう。

まとめ

自然由来の成分で健康維持を考える方が増える中、花粉症対策として注目を集めるじゃばらには、科学的根拠に基づく明確な効果が示されています。和歌山県北山村の伝統的な特産品として守り継がれてきたこの柑橘類は、現代の健康課題に応える可能性を秘めているのです。

花粉症への効果は、大規模な臨床試験によって実証されており、日常生活での具体的な活用方法も確立されつつあります。特に果皮に含まれる機能性成分の研究は、新たな可能性を示しています。

健康効果を実感するためには継続的な摂取が重要で、症状が出る前からの予防的な利用がカギとなります。自然の恵みを活かした健康管理の一つの選択肢として、じゃばらの活用を検討してみてはいかがでしょうか

引用文献

*1: 農業・食品産業技術総合研究機構.カンキツ果実の機能性成分・活用性等調査 -各種機能性成分を有した国産農作物(国産カンキツ類)-.2019.

*2: 渡辺一志、横山久代、萩田亮、岡崎和伸、坂本正博.じゃばらは花粉症の症状を緩和し、抗酸化力を高める.第20回日本健康支援学会年次学術大会.2019.3.2.

*3: 岐阜大学医学部.じゃばらの花粉症に対する臨床効果.月刊「臨床免疫・アレルギー科」第50巻第3号.2008.9.

*4: 木村美和子、山西妃早子、尾崎嘉彦、実宝智子.カンキツ果実の脱顆粒抑制作用の探索.和歌山県工業技術センター平成15年度研究報告.2003: 1-2.